PPP研究

中咨公司与英国基础设施和项目管理局将在PPP专业领域深化合作

| |||||

| |||||

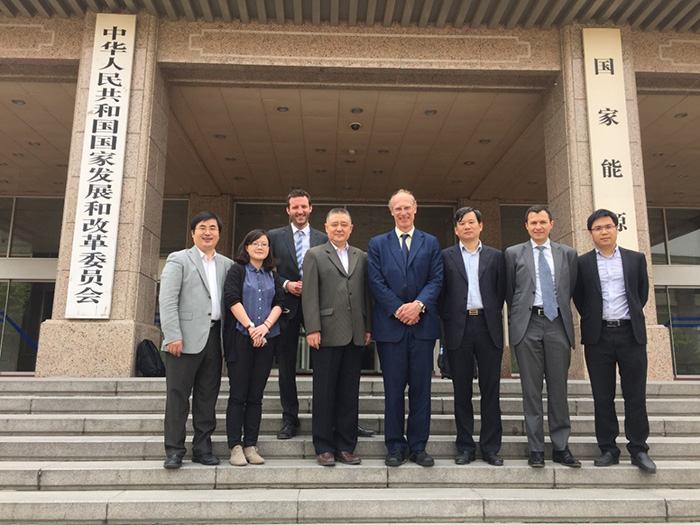

英国是最早提出PPP概念的国家,也是PPP模式发展最为成熟的国家之一。为了系统学习借鉴英国PPP经验,促进我国政府和社会资本合作(PPP)模式健康发展,2015年以来中国国际工程咨询公司(简称中咨公司)研究中心与英国基础设施和项目管理局(IPA)在PPP专业领域多次开展交流合作。 英国PPP模式是在私有化改革的背景下提出的,其发展过程并非一帆风顺。1980年以前,英国的城市供水、能源、电信、交通运输等领域重大基础设施主要由政府投资建设和运营。1979年至1990年撒切尔夫人执政期间,英国对传统公共服务领域进行私有化改革,将使用者付费类基础设施和公共服务项目的投资建设、运营管理完全推向市场。1992年,英国时任财政大臣Norman Lamont首次提出在公共服务领域推行政府购买服务的私人融资计划(PFI)模式,对于难以向使用者收费的各类社会基础设施(学校、医院、城市公共设施)和经济基础设施(道路桥梁、生态环境治理等)项目广泛采用PFI模式。鉴于英国议会的质疑,从2013年开始,英国政府在强调政府购买服务的基础上,主张动用财政资金参与PPP项目的前期股权投资,由此提出PF2的运作理念。由于英国推行私有化的程度比较彻底,目前很少保留使用者付费类PPP项目。因此,英国的PFI与PPP两个概念通用,习惯上均指政府购买服务类PPP模式。 英国政府非常重视发挥私人资本在基础设施和公益事业投资建设领域的作用,在多个关键部门都设立了PPP专门管理机构。例如,2010年财政部设立基础设施局(IUK),负责PFI政策制定及战略规划,以及项目的审批和实施。2015年9月初,受英国政府PPP主管部门的邀请,中咨公司研究中心李开孟主任、徐成彬教授级高工、李燕研究员陪同国家发展改革委投资司和法规司领导,对英国财政部等部门进行了访问。访英期间,英国财政部基础设施局PPP负责人James Ballingall、英国财政部公共项目评价“绿皮书”(the Green Book)作者Joseph Lowe等专家介绍了PPP/PFI模式、PFI项目物有所值(VFM)分析、PPP项目准备流程等内容,中咨公司研究中心专家就不同类型PPP项目适用条件、物有所值(VFM)分析方法等问题与英国财政部PPP专家进行了深入交流。 2015年10月21日,在中英两国高层领导的见证下,国家发展改革委主任徐绍史与英国财政大臣乔治·奥斯本共同签署《关于基础设施和公用事业及其投融资(包括通过特许经营方式)领域合作的谅解备忘录》,旨在进一步拓展和深化中英两国在政府和社会资本合作(PPP)领域的合作,共同打造中英两国基础设施联盟。2016年1月1日,原隶属于英国财政部的基础设施局(IUK)和原隶属于英国内阁的重大项目局(MPA)合并,成立基础设施和项目管理局(IPA),主要负责大型基础设施项目和重大转型项目的规划、审批、竞标、监管、融资、执行和保障等工作。 2016年3月底,中咨公司研究中心李开孟主任、徐成彬教授级高工应联合国欧洲经济委员会(UNECE)的邀请,赴瑞士日内瓦参加联合国首届PPP论坛并发表演讲,介绍中国PPP发展状况,阐述中咨公司开展PPP理论方法研究、政策标准制定及咨询案例实践等情况,英国基础设施和项目管理局国际司负责人James Ballingall先生应邀出席本次论坛,并与研究中心李开孟主任就双方深化PPP专业领域交流合作等事宜进行交流。 2016年4月26日,James Ballingall先生率领的英国基础设施和项目管理局专家访问国家发展改革委,落实中英两国《关于基础设施和公用事业及其投融资(包括通过特许经营方式)领域合作的谅解备忘录》相关事项,中咨公司研究中心李开孟主任、徐成彬教授级高工参加了相关活动。在中咨公司研究中心与英国基础设施和项目管理局的商谈中,双方专家对一年内分别在伦敦、日内瓦和北京的数次会面感到高兴,并就英国财政部新版《绿皮书》在中国的引进推广、政府投资决策分析及物有所值(Value for Money)评价、项目评价专业培训交流等工作进行深入讨论,希望通过双方务实合作推动中英两国PPP模式健康发展,为打造中英基础设施联盟,开启持久、开放、共赢的中英关系“黄金时代”共同努力。 2016年4月26日,英国基础设施和项目管理局专家访问国家发展改革委时合影 2016年3月30日,在瑞士日内瓦举办联合国首届PPP论坛期间,英国财政部PPP负责人James Ballingall先生与中咨公司研究中心李开孟、徐成彬合影 2015年9月2日,在英国财政部访问期间,中咨公司研究中心主任李开孟与英国财政部《绿皮书》作者Joseph Lowe先生交流 | |||||